研究内容・業績

研究課題

インクレチンに関する基礎・臨床研究

膵β細胞からのインスリン分泌を促進する消化管ホルモンは”インクレチン”と呼ばれます。主なインクレチンにはglucose-dependent insulinotropic

polypeptide (GIP)とglucagon-like peptide-1

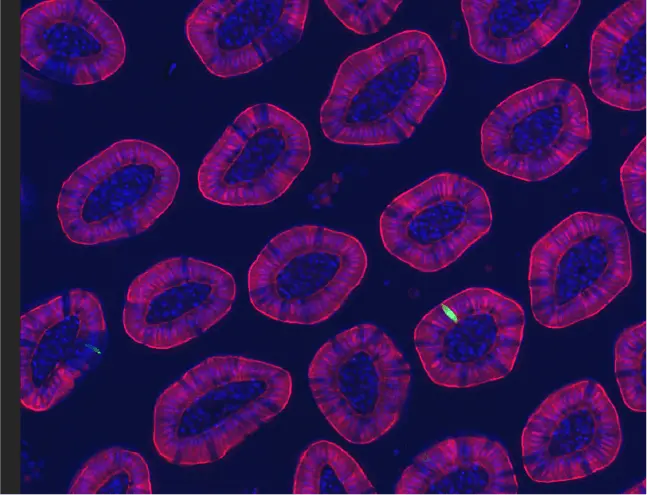

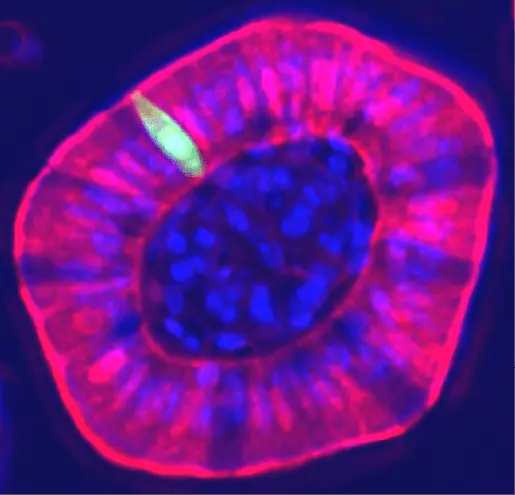

(GLP-1)があります。GIPとGLP-1は栄養素の摂取により、腸管内分泌K細胞およびL細胞から分泌されます。私たちはK細胞およびL細胞を可視化したマウスを用いて、GIPとGLP-1の分泌・産生機序を明らかにしてきました。また組織特異的なインクレチンの受容体欠損マウスを用いて、生体内でのインクレチンの生理作用の研究も行ってきました。

臨床研究として、日本人のインクレチンの血中濃度の測定やインクレチンによるインスリン分泌促進作用(インクレチン効果)の研究を行っています。最近では、日本人において食後の総インスリン分泌量の約60%がインクレチン効果であることを明らかにしました。

緑色:腸管内分泌K細胞

赤色:腸管上皮細胞

青色:核

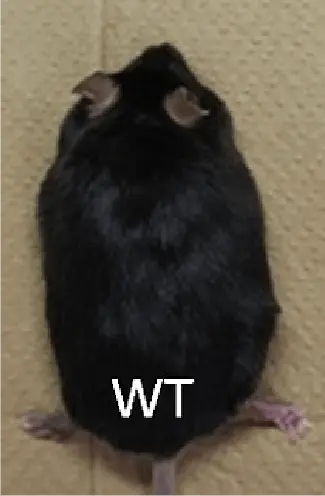

WT:高脂肪食摂食下野生型マウス

GIP-/-:高脂肪食摂食下GIP欠損マウス

医療ビッグデータを用いた

糖尿病・代謝疾患に関する調査研究

日本社会の高齢化の進展に伴い、高齢者糖尿病の割合は急増しています。高齢者は、非高齢者に比較して身体活動・認知機能が低下すること、様々な併存疾患・合併症を有することが多く、適切な血糖マネジメントを行う上で障害となっています。しかし、高齢者糖尿病を対象に血糖マネジメント、糖尿病治療状況やその特徴を詳細に検討した報告はあまりありません。そのため、福井県国民健康保険団体連合会が管理する国保データベースシステムを利用して、高齢者糖尿病の血糖マネジメント状態、糖尿病治療状況を調査して、本邦の高齢者糖尿病の特徴を明らかにし、高齢者糖尿病に対して最適な治療の確立・提案につなげることを目的に研究を行っています。

糖尿病の合併症・併存症に関する

基礎・臨床研究

①糖尿病性心筋症の発症、進展には未知な部分が多いです。モデル動物を利用してケトン体合成の律速酵素であるHMG-CoA Synthase 2

(HMGCS2)と心臓のケトン体代謝、これらと糖尿病性心筋症との関連について研究しています。

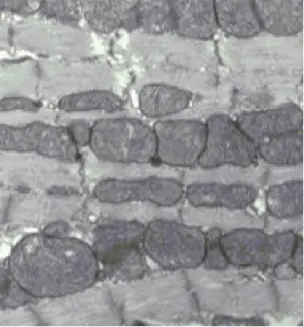

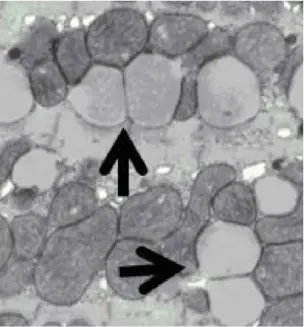

②肥満症や糖尿病では心筋細胞内に脂肪滴が蓄積する“脂肪心筋"となり、脂肪毒性が様々な心機能障害を惹起します。我々は糖尿病性心筋症における”脂肪心筋“と不整脈についての研究を行っています。我々が作成した脂肪滴表面に局在するタンパクである

Perilipin(PLIN)2過剰発現マウスは、”脂肪心筋”を呈し加齢に伴う心房細動誘発性に関連しますが、脂肪滴の改善により心房細動誘発率は改善します。”脂肪心筋”は不整脈の原因となり、不整脈の新たな治療ターゲットになることが期待されます。“脂肪心筋”と心房細動以外の不整脈の検討や、治療薬となる薬剤について研究しています。

③糖尿病治療に使用されるsodium/glucose cotransporter 2

(SGLT2)阻害薬の腎保護効果が証明されましたが、その機序は不明な点が多いです。その明確化を目的として臨床研究を行っており、現在は、末期腎不全の新規サロゲートマーカーestimated

glomerular filtration rate (eGFR) slopeを用いてSGLT2阻害薬の腎保護効果を検討しています。

④2型血糖尿病を合併する慢性腎臓病の新規治療薬である選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬

(MRA)フィネレノンは、ミネラルコルチコイド受容体の過剰活性化を抑えることで、炎症および線維化を抑制して腎臓・心血管を保護します。腎保護効果が証明されているSGLT2阻害薬を内服中の2型糖尿病合併慢性腎臓病患者に対するフィネレノンの腎保護効果を検討しています。

マウスの左房心筋 電顕像

PLIN2-Tg:心筋特異的PLIN2過剰発見

矢印:脂肪滴